UN GRID-DIP METER A LARGA BANDA E SUO UTILIZZO (IK0BDO)

La necessitá di migliorare il funzionamento del mio primo Grid-Dip Meter, specie per estenderne l’uso alle UHF, strumento costruito molti anni fa e pubblicato su RadioRivista 4/1995 mi spinse a rimettere le mani sullo strumento e quindi, viste le richieste che mi furono fatte, di riproporlo in versione migliorata su un numero del Genzano Bulletin del 2005. Uno strumento in grado di coprire da 500 MHz in giù, fino alle onde medie.

Oggi, nel 2010, questo articolo appare al quarto posto nelle ricerche per la voce “ Grid Dip “ su Internet. L’oscillatore utilizza famoso circuito Colpitts, che non ha bisogno di spiegazioni particolari, ed è quello che ha mi dato i risultati migliori.

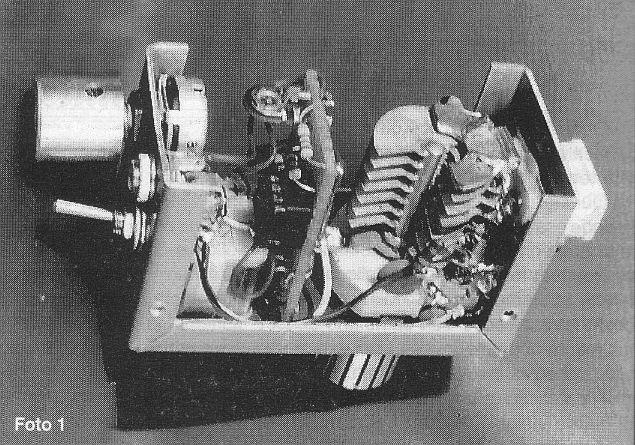

Il condensatore variabile è stato costruito utilizzandone uno ad aria che avevo disponibile, con rotore e statore a sette lamelle, di capacitá intorno ai venti picofarad, al cui statore ho aggiunto una lamella saldandoci da un latouna mezza rondella con foro da 8 mm ( hi !). In tal modo lo statore aveva ora otto lamelle.

Questa operazione lo ha reso elettricamente simmetrico, e ció mi permesso di segare il solo statore a metá, creando cosí un condensatore variabile di capacità circa 10+10 pF, la cui escursione avviene in 180 gradi di rotazione e non 90 come nel caso dei condensatori variabili del tipo “butterfly”.

Questo tipo di condensatore l’avevo infatti provato e scartarto perché non mi era parso molto pratico durante le prime prove del Grid-Dip Meter che stavo realizzando.

I due mezzi statori sono stati resi solidali fra loro incollando con l’Araldit una stecchetta di plastica (quelle che si usano per girare lo zucchero nei bicchierini di caffé delle macchinette distributrici automatiche), sul lato superiore delle lamelle fisse.

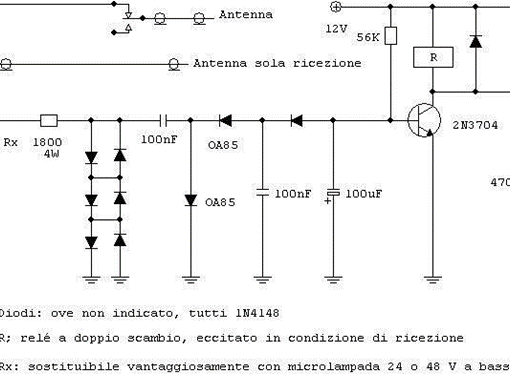

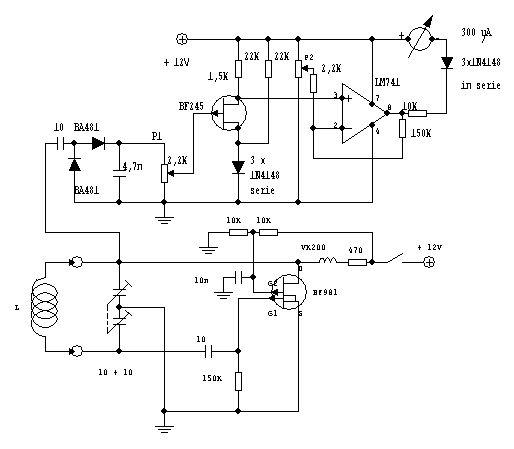

Ecco lo schema del mio GDM:

Il transistor impiegato è il MosFet a doppio gate BF981, che nelle prove ha dato i risultati migliori.

Il dip non è direttamente misurabile sul Gate1, pertanto ho rivelato la radiofrequenza presente sul drain con un circuito duplicatore.

Qui sorse un nuovo problema: queste cose sono tutte arcinote ai cultori di queste frequenze, ma altrettanto erano poco familiari a me e penso anche agli altri OM che si sono limitati nell’autocostruzione ai soli 144 MHz. Quasi tutti i diodi rivelatori arrivano alle VHF, ma pochissimi riescono a funzionare in UHF.

Il diodo BA481, consigliato da alcuni colleghi esperti, non era disponibile presso i due distributori di componenti elettronici della mia cittá, e né io avevo voglia di cercarli a Roma od ordinarne qualcuno per corrispondenza.

Per fortuna trovai un paio di diodi che funzionavano in UHF su una vecchia scheda di computer.

Il dip è talmente minuscolo, su queste frequenze, che è stato necessario irrobustirlo con un amplificatore in continua, costituito da un FET BF245 seguito da un integrato LM741. Il potenziometro P1 regola la sensibilitá dello strumento, mentre P2 regola lo zero. I tre diodi sul source del BF245 ne ottimizzano la polarizzazione mantenendo bassa l’impedenza del circuito. Gli altri tre, in serie allo strumento, provvedono ad una caduta di tensione non diminuendo però la sensibilitá dell’indicatore.

I diodi zener da 2 volt hanno dato risultati inferiori perché l’entrata in conduzione diretta del diodo è risultata molto più brusca dell’effetto zener per valori di tensione così bassi. Il tipo di diodo non è critico. L’1N4148 dovrebbe essere idoneo, anche se io ho usato dei diodi di recupero da schede di elaboratori.

Questo Grid-Dip Meter, ma sarebbe meglio definirlo Gate-Dip Meter, era nato per le UHF, e quindi iniziai con la bobina per le frequenze piú alte.

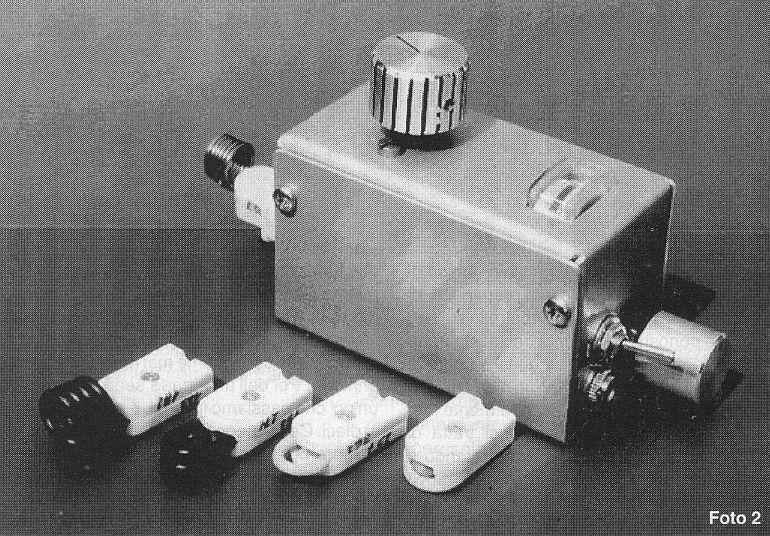

Con questo esemplare sono riuscito a raggiungere 500 MHz: la bobina è in effetti un condensatore a pasticca da 18 pF saldato sui reofori della presa volante GBC GE/0652-00.

Questa sigla è quella che esisteva alla GBC negli anni novanta. Non è detto che essa oggi essa non abbia un nome diverso; si tratta comunque di una piccola presa a due reofori, non reversibile, con relativa presa da pannello maschio.

Quest’ultima è ovviamente fissata al contenitore di alluminio dello strumento. L’intero loop misura 2,5 cm, reofori inclusi, ed il condensatore rimane all’interno del corpo plastico del piccolo connettore femmina.

Con questa bobina si copre da 350 a 500 MHz.

La seconda bobina è un loop di 15×20 mm saldato in cima ai reofori. Con questa si spazia da 250 a 370 MHz. La terza comincia ad essere una vera bobina: sono due spire di diametro 8 mm con terminali di 12 mm che la collegano ai reofori. In questo modo le due spire rimangono immediatamente fuori dal corpo plastico della presa volante. Questa bobina copre da 190 a 270 MHz.

La quarta è composta da quattro spire, sempre diametro 8 mm, fuori dalla plastica, e va da 130 a 190 MHz, ed è quella che io uso maggiormente, in quanto i 144 MHz cadono appunto a metà escursione.

La quinta bobina, realizzata con 6 spire di rame smaltato da 1 mm, copre da 90 a 130 MHz, zona giá coperta dal mio vecchio Grid-Dip, che costruii intorno agli anni settanta, nel contenitore di un bolli-siringhe, che allora erano in vetro e non erano monouso … Questa bobina l’ho comunque realizzata, viste le migliori prestazioni di questo strumento rispetto al precedente, quello degli altri settanta, per intenderci.

Ho fatto anche delle prove con alcuni “bobinoni”, e questo Grid-Dip Meter con il BF981 arriva con facilitá alle onde medie, quindi non c’è nessuna ragione per non utilizzare questo giocattolo su tutte le nostre gamme sotto i 500 MHz. Il microinterruttore S1 toglie l’alimentazione al circuito oscillatore, mentre l’amplificatore in continua rimane alimentato; in tal modo lo strumento funziona da ondametro.

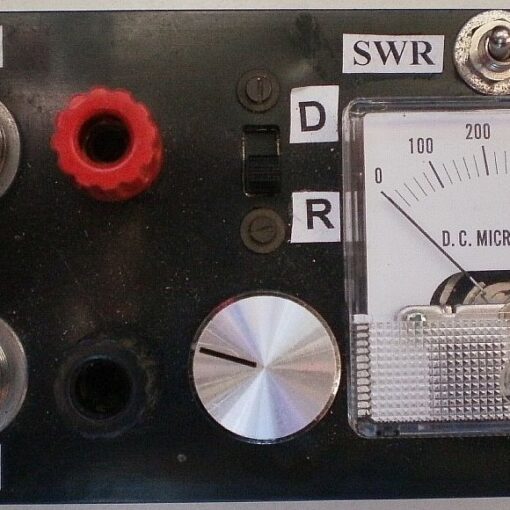

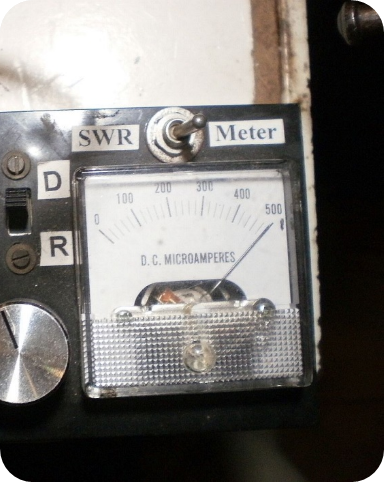

Come si nota dall’altra foto – entrambe sono in bianco e nero perché fotocopiate da quella RadioRivista di allora – la scala non è stata tracciata, e nemmeno oggi nel 2010, perché io sto utilizzando il Grid-Dip Meter in abbinamento con il frequenzimetro. L’alimentazione è esterna a 9 volt e lo scatolino in alluminio misura 71x37x42 mm. Lo strumento da 300 microampere è del tipo a francobollo, a volte utilizzato nei registratori portatili.

Questo minuscolo strumento mi è assolutamente indispensabile, ed è praticamente usato da oltre quindici anni in tutte le mie realizzazioni di circuiti che funzionino dalle HF in su.

Queste realizzazioni sono state da allora tantissime ed esso è indispensabile, in associazione con il frequenzimetro, in tutte le fasi di sviluppo, dal teorico iniziale al dimensionamento poi, fino alla taratura del circuito.

Un ultimissimo esempio del suo impiego, che mi ha spinto a rispolverare l’iniziale articolo e a riprenderlo, completandolo con alcune aggiunte, mi è balenato in mente durante la realizzazione di una mia nuova realizzazione, quella di un generatore di segnali VHF, in banda 144 MHz, di intensità sufficiente per “smuovere” un ROSmetro.

Questo generatore può tornare utile per verificare la frequenza di risonanza di antenne Yagi in fase di costruzione, quando essa cade, ahimé, ancora fuori della gamma utile, e non coperta quindi dai nostri apparati. L’obiettivo, ancora in fase di raggiungimento, è quello di ottenere circa un watt su un range che vada da 140 a 150 MHz.

I segnali prodotti dagli oscillatori su queste frequenze sono ancora talmente minuscoli che difficilmente riescono a farne indicare l’esatto valore per mezzo di un frequenzimetro, specie se esso è datato ed utilizza, magari, un pre-scaler.

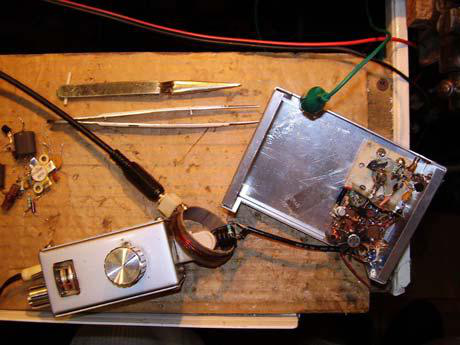

La foto che vi mostro rappresentano un esempio di come ci si può ingegnare, per scovare un minuscolo segnale prodotto da una nostra realizzazione, in fase di sviluppo.

L’uso fondamentale del Grid Dip Meter è quello di rivelare la frequenza di risonanza di un circuito LC, e questo tramite la brusca caduta ( dip = tuffo ) dell’indicazione dello strumento in corrispondenza di tale frequenza. Esso, come già detto, se la sua sezione oscillatrice non è alimentata, può funzionare come ondametro.

L’energia eletrromagnetica nei pressi del suo circuito risonante viene captata e, grazie al Q del circuito, è evidenziata dallo strumento.

Per ottenere ciò, tuttavia, occorre una discreta energia, non un valore infinitesimo.

Per ovviare a ciò si può tenere in oscillazione il circuito, in modo che le sue perdite siano reintegrate appunto dalla reazione positiva. La sensibilità dello strumento verrà regolata in modo che esso si posizioni a metà scala.

A cavallo del connettore della bobina del Grid-Dip viene accoppiata una sondospira che raccoglie il segnale generato da esso, e lo invia al Frequenzimetro.

A sua volta, alla bobina dello strumento (quella nera, per intenderci, e che realizzai per coprire la banda da 130 a 190 MHz) è accoppiata la pseudo-spira costituita dalla resistenza di carico, collegata all’uscita della realizzazione in prova.

Spostando la sintonia del Grid -Dip Meter si noterà, in prossimità della frequenza del segnale proveniente dal nostro circuito, un innalzamento dell’indicazione dello strumento.

In corrispondenza del suo massimo il frequenzimetro indicherà, ovviamente, l’esatta frequenza.

La taratura del nostro circuito potrà ora essere facilmente effettuata mediante i compensatori dei vari circuiti risonanti, per la massima indicazione dello strumento del Grid-Dip Meter.

Questo garantirà inoltre che siamo sulla giusta frequenza e no, magari, in corrispondenza di un auto-oscillazione.

Tutto qui … Semplice, no ?

Nella foto della pagina precedente si intravede parte della realizzazione del Generatore VHF da un watt,

Al momento esso impiega già quattro transistor NPN e, malgrado tanta abbondanza di componenti, ho raggiunto un livello di appena mezzo volt su 56 ohm.

Ma questo dipende dal fatto che necessita una copertura piuttosto ampia, senza dover soffrire di un eccessivo calo di potenza agli estremi di banda.

Una invito rivolto a chi mi legge: mi capita spesso parlare con colleghi che nemmeno iniziano a cimentarsi su un qualcosa che debba funzionare nel campo della radiofrequenza in quanto – dicono – sono scoraggiati dal fatto che non possiedono un Grid Dip Meter.

E’ talmente semplice costruirne uno che, vi assicuro, diventerà tanto indispensabile quanto il vostro fidato tester.

73, per ora ! A presto, Roberto IK0BDO.